As two leading designers in their respective industries, what do they envision for the future of our cities, from design to AI?

A conversation between AMBUSH® designer Yoon Ahn and architect Kazuyo Sejima.

Writer Yoshiko Kurata joins them to capture their thoughts on the unforeseeable future.

Illuminated by the bright spring sunshine, the AMBUSH® office sits in the heart of Shibuya, an evolving and dynamic district with ever-changing expressions.

In contrast to the chaos outside, AMBUSH® designer YOON and architect Kazuyo Sejima of Japanese architecture firm SANAA sit in a dignified white office, delighted to meet again in person.

Listening to their deep conversation, I realize that no matter how much the connections between people shift to parallel worlds, it is still imperative to have face-to-face discussions.

Over the past 30 years, Sejima’s concept of “a place like a park” has always found new possibilities with people across all generations, such as at the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa and the Inujima Project.

Now that we are entering a vaguely new era, what kind of trace will we leave behind for the future, standing ahead of our long history? YOON and Sejima consider

what will stimulate human sensibilities in an unforeseen future, one that will undeniably be full of imagination.

YOON: Now that I’m based in Shibuya and spend more time in Tokyo than ever before, I feel like the scenery in Tokyo has somehow become more uniform and new. It made me wonder what ‘timeless originality’ really is, but at the same time, I sometimes worry that it might affect the sensitivity of the younger generation in the future.

What do you think is necessary in urban development?

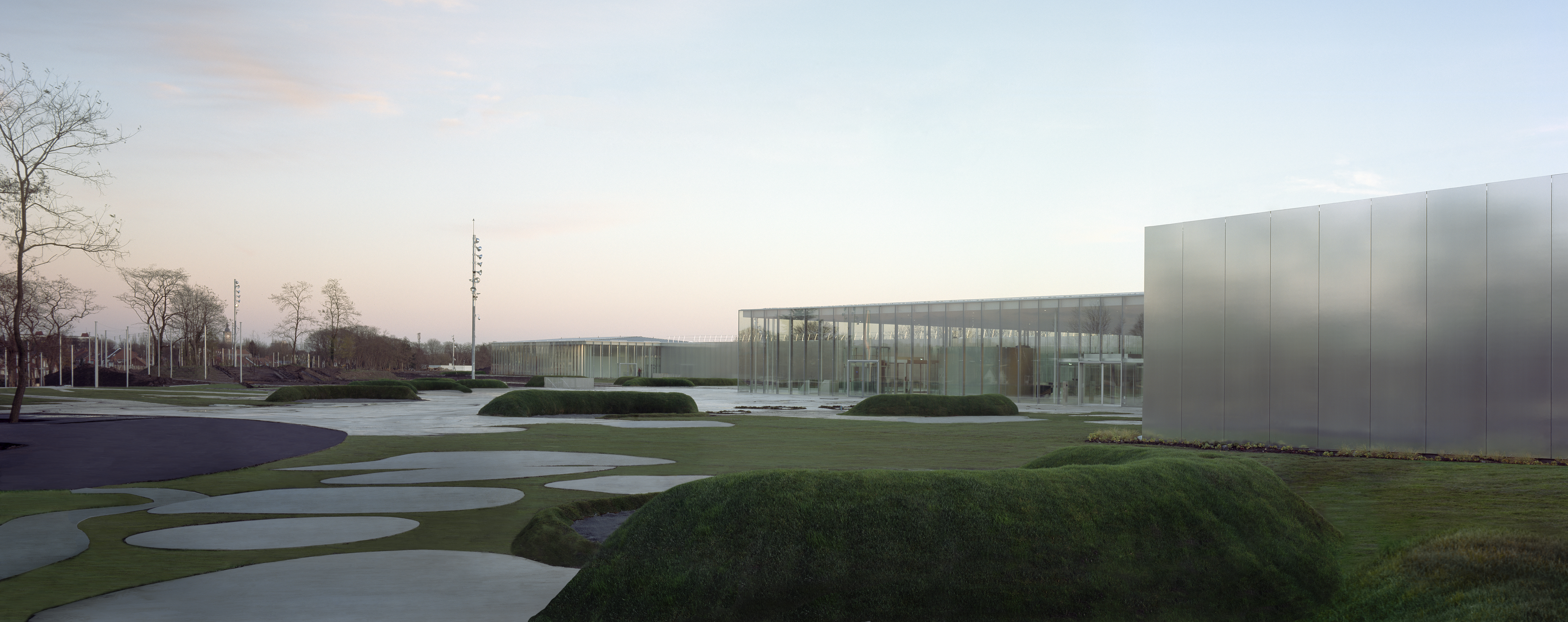

Sejima: I think it is important for everyone to feel that this is their city and be able to participate in it’s development, and to value the accumulation of time and culture. For example, in the “The Gallery of Time” in the Louvre-Lens, an annex of the Musée du Louvre that I worked on in 2012, the Louvre’s collection is displayed in a chronological order of about 6,000 years - from 4,000 years BC to the mid-19th century. I was once convinced that their concept that we are living beyond history, rather than that history is the past, is an important idea for urban development as well.

YOON: I agree. I feel that the biggest challenge is to make sure that my designs will still have value two years from now or even longer. I’m also looking forward to the fact

that the items that have left my hands will continue to age freely in a variety of people’s values and cultures. Unlike in the past, nowadays, the voices and power of customers can change the times, especially beyond hierarchy.

YOON: Do you find that the power of the people who use a space has an impact on architecture as well?

Sejima: It may not be as fast as fashion, which moves in one direction at a rapid pace, but I think there is the power of the people who use the space to come together and create new creativity. In the “The Day After Tomorrow Morning Glory Project 21” that I did with artist Katsuhiko Hibino in 2007, we were able to find a new face for the museum by the people who participated. We all had an image of covering the entire glass surface of the museum with morning glories, but when we actually went inside, the barrier of glass that had felt so transparent disappeared at once, creating an ‘engawa’-like space. It would be interesting if the meaning of the word “creation” used in the world of architecture could be expanded to include more and more “functions” that people would want to use spontaneously, rather than simply being easy to use.

YOON: Fashion also inherently has the power to create new creative communities and cultures through clothing. However, in the past few years, with the expansion of the virtual world, it seems that fashion has become more and more of a one-person thing. From the time when everyone belonged to a single community, the dispersion into different areas such as pollution and the virtual world has happened many times in the history of mankind, so I can say that it is a natural trend. I’m imagining what kind of space that will create relationships between people will become.

Sejima: I believe in the possibility of a “park-like place,” a concept I have held since the beginning of my activities. It is a place where people of different ages spend their time in their own respective purposes, but you are never alone, and you can feel that you’re here with everyone in some soft way. I think such spaces are necessary in any age.

YOON: I think there will always be a need for such spaces. In the world of architecture, what kind of architecture is being produced by the younger generation these days?

Sejima: If we only talk about Japan, I think that the idea of renovation is becoming more important than before. In the past, the purpose of architecture was to create something “new,” but now, people are trying to find the value in existing aspects. Like the history of the building or the texture of its materials transform over time. On the other hand, as I mentioned earlier, we are too focused on functionality and cost, and it tends to be considered a defect if it leaves something like a handprint in newly built buildings. I think this is very frightening, and I think there is a danger of confusing even our senses to think about what is pleasant or unpleasant before we know it.

YOON: We live in an age of information overload, where everything is driven by algorithms, but the only thing that humans have is the ability to think, right? Three years ago, I saw the Android “Alter2” conducted by composer and musician Keiichiro Shibuya in his project “Scary Beauty”, and then...

Sejima: I went to see that too! It was interesting, wasn’t it?

YOON: I was really impressed! Since then, I’ve been studying AI a lot. Is AI actually being used in architecture?

Sejima: AI has been incorporated in terms of safety and function, but I don’t think it has reached the point where we can create together yet. In my opinion, architecture was originally meant to create walls and boundaries to protect people from the outside world, but it would be interesting to use AI to create a future where people can live under soft boundaries. If you had the chance, what kind of clothes would you like to make?

YOON: Well, it’s a bit of a fantasy, but I would like to make costumes for movies. At my brand, I always think about design including usability and salability, and that’s fun, but if I had the chance, I would like to try my hand at design with a completely different way of thinking.

Text: Yoshiko Kurata

Images: Momo Angela Ohta

(Top to bottom): (1) Louvre-Lens, Photo: Hisao Suzuki © SANAA, IMREY CULBERT, Catherine Mosbach — (2) Louvre-Lens © SANAA,

IMREY CULBERT — (3) 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa — (4) 21st Century Museum of Contemporary Art,

Kanazawa, Art: The Day After Tomorrow Morning Glory Project 21, by HIBINO Katsuhiko © HIBINO Katsuhiko — (5) Inujima Art

House Project, A-Art House | Art: reflectwo by Haruka Kojin (SCAI THE BATHHOUSE — (6) Inujima Art House Project, S-Art House,

A-Art House | Art: reflectwo, contact lens by Haruka Kojin (SCAI THE BATHHOUSE) — (7) New Museum, Photo: Dean Kaufman