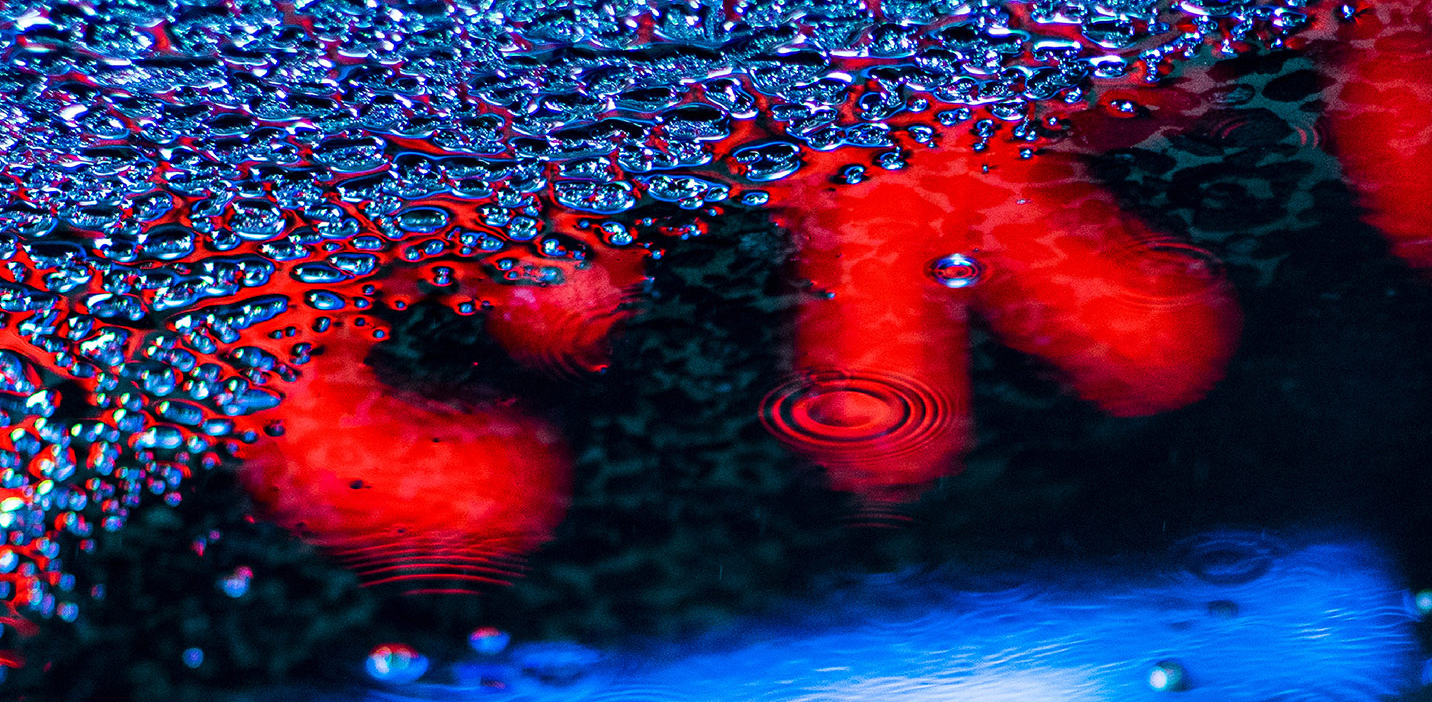

Liam Wong's photographs are like futuristic scenes from a sci-fi film. Filled with neons, rainy nights, and mysterious figures, the director and game designer turned photographer has become renowned for capturing the alluring luminescent streets of Tokyo after dark in his own signature way, notably recognised by the late Syd Mead and Hideo Kojima. UK-born to Chinese and Scottish parents, Wong has seen luck play a large role in his life, along with another key factor: fearlessness.

Easily mistaken for CGI or digital illustrations, Liam Wong’s entrancing work feels reminiscent of movies like Blade Runner or Ghost In The Shell. If you're into sci-fi, Japanese anime, or street photography, you're likely already familiar with Wong or have at least come across his work. If not, then prepare for a vibrant trip into the Chinese-Scottish photographer’s cyberpunk universe.

Synonymous with his 'Tokyo Nights (TO:KY:OO)' photo series, a future-noir exploration of nocturnal Japan, Wong's cinematic photographs have attracted a cult following with millions of fans globally; becoming a source of inspiration for not just enthusiasts but also filmmakers, industry creatives and artists alike.

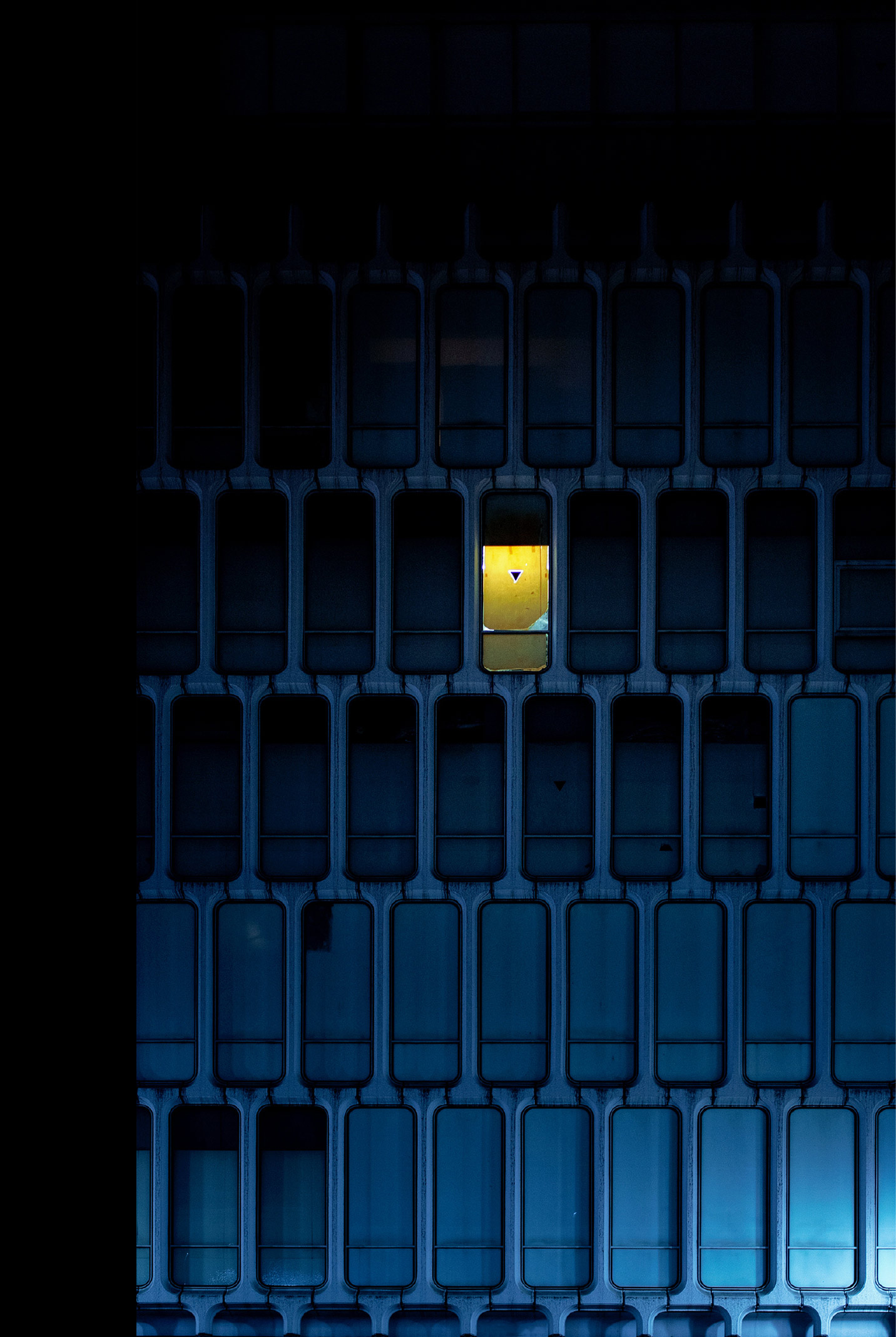

A taxi driver inconspicuously waiting for a couple outside a love hotel in Kabukicho, Tokyo’s Red Light District. A lonely salaryman on an empty platform hoping for the arrival of the last train in the Akihabara district. Faceless silhouettes converging under translucent umbrellas on a rainy night at Shibuya crossing. These are just glimpses into a world of happenings that Wong unveils through his perceptive photographs captured between dusk and dawn.

Born and raised in Edinburgh, the director, game designer, and self-taught photographer has accrued quite a list of accolades. He has earned a prestigious spot on Forbes Magazine's Influential 30 under 30, been nominated for multiple BAFTAs, and was the youngest director at Ubisoft (one of the largest video game companies in the world, known for Far Cry and Assassin's Creed) at the time he was there.

In addition, his debut monograph and best-selling book ‘TO:KY:OO' featuring his trademark nightscape photo series, became one of the most successful crowded-funded books in the UK and received special acknowledgments from his heroes and legendary icons, game creator Hideo Kojima (Death Stranding, Metal Gear Solid, Snatcher) and visual futurist, the late Syd Mead (Blade Runner, Aliens, Tron).

When asked about his photography career, Wong attributes it to a coincidence. “A lot of luck was involved; being in the right place at the right time,” he says in an email interview. However, his growing success certainly did not just happen by chance. It was also the result of being proactive and fearless for the unknown. "I jumped at the opportunities because I knew it would be challenging and that I was wildly inexperienced" he expresses when talking about his practice.

Growing up with a love for video games and living in Scotland, the country where Grand Theft Auto originated from, it was inevitable that he would be working in the games industry and creating gripping visuals in that realm. He first went to college to study computer arts, beginning his career in graphics and then becoming a distinguished game designer.

Photography was only something he started doing over the past few years. Though, it’s hard to believe when looking at Wong’s flawless frames that transport you right onto the streets of a cybernetic city. “I never planned to become a photographer,” Wong admits. "I picked up a camera to learn more about graphic design," he explains, but it quickly turned into an obsession and the key to "unlock[ing] another level of creativity."

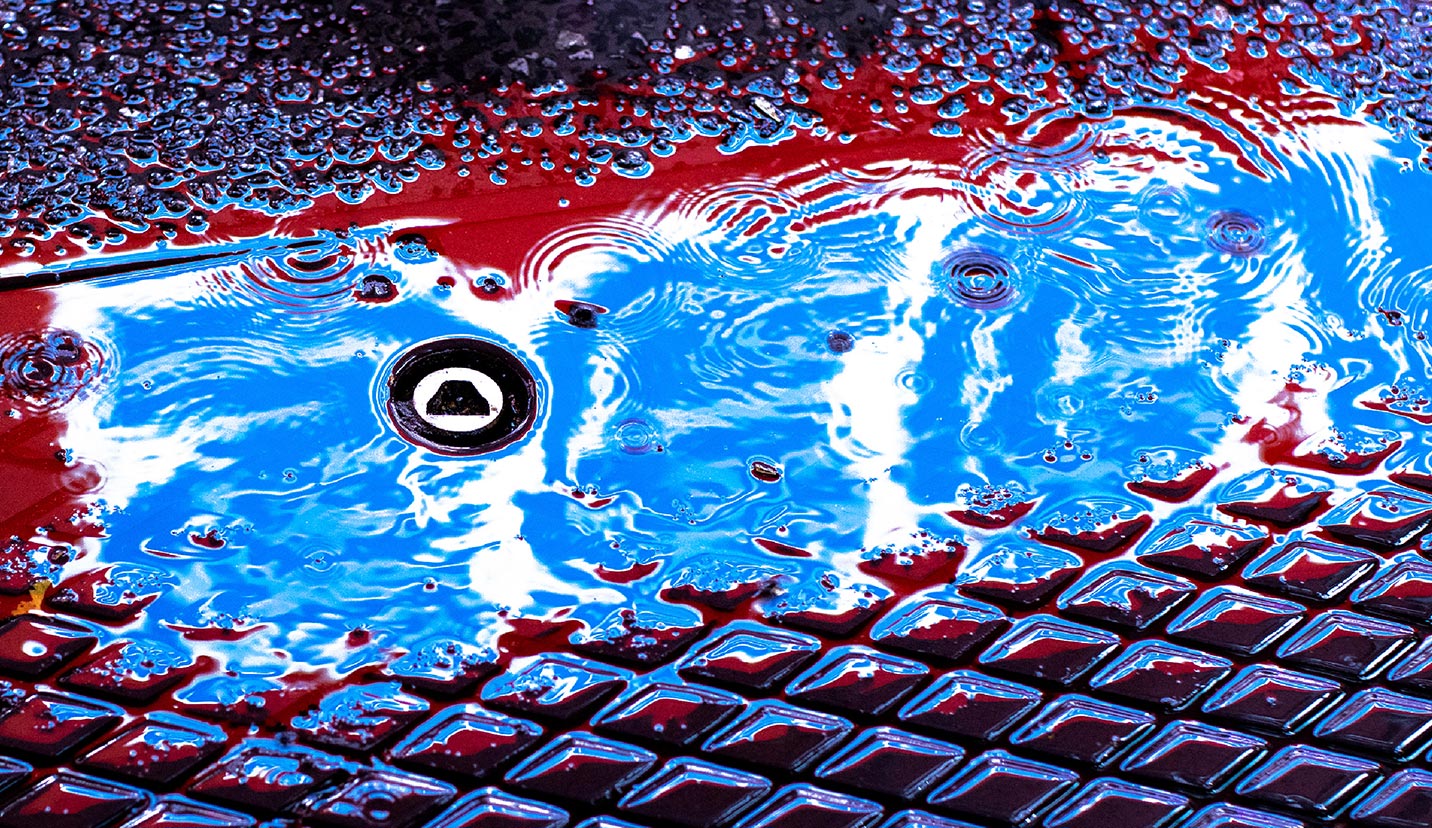

Notably, Wong's passion for photography truly blossomed after a trip to Tokyo a few years back. The buzzing neon city opened a whole new world of wonders and became his muse. He tributes the pivotal moment to “a combination of a rainy night in Tokyo and encouragement from friends, when one photograph in particular stood out to them: a photo of a taxi driver. Ever since then I have been wandering the streets after midnight in search of moments to capture.”

As a third-culture kid, he was always looking at different ways to explore his identity. ”I developed a fascination for deconstructing things I love (art, music, film, video games) and figuring out what makes them unique and memorable," Wong details as he describes his upbringing. With this disposition and his profession in games, where he's consistently building universes and dreaming up narratives, it’s easy to see how he’s transferred that artistry into his photographs, forming his signature aesthetic. "As Art Director I came up with a visual identity for each video game. My passion for photography was growing and at some point I realized I could combine my video game knowledge with my photography to develop a photographic style."

Like most people, the unpredictable pandemic also setback many of Wong’s projects that were originally scheduled. However, throughout this time he’s been relentless, continuing to have countless discussions with potential collaborators on films and video games that we should anticipate to come soon enough. He reveals, “you can definitely expect progress on both [film and games] in the near future.”

Now, with the announcement of his second book, ‘AFTER DARK', where he continues his insomnia-driven adventures, widening his lens from Tokyo to some of the biggest cities: London, Hong Kong, Seoul, Chongqing, and beyond; we spoke to Wong to find out his secret to taking the perfect shot, sources of motivation and inspiration.

I know you’ve had quite an atypical career. Can you tell us about the path that has led you to where you are today? When did you first pick up a camera and consciously direct the image?

I picked up a camera to learn more about graphic design and as I began to travel it quickly became an obsession. At the time I was working in video games as an Art Director at Ubisoft Montreal (known for Far Cry, Assassin's Creed). I never planned to become a photographer, it just ended up that way. In hindsight a lot of luck was involved; being in the right place at the right time. The beginning of my TO:KY:OO series was a combination of a rainy night in Tokyo and encouragement from friends when one photograph in particular stood out to them: a photo of a taxi driver. Ever since then I have been wandering the streets after midnight in search of moments to capture.

How has being a game designer and photographer influenced each practice, and impacted your creativity?

As Art Director I came up with a visual identity for each video game. My passion for photography was growing and at some point I realised I could combine my video game knowledge with my photography to develop a photographic style.

Purchasing a camera unlocked another level of creativity. Blockbuster video games take many years to create with hundreds and sometimes thousands of people. With photography, I could take a photo and share it immediately. Because of that, photography has made me a more experienced director, through commercial and personal projects - I have learned so much whilst being out of my comfort zone. My aim is to bring all of that knowledge back into video games.

Can you tell us about your upbringing and something that influenced your current work greatly?

I was born and raised in Edinburgh, Scotland. Growing up with a love for video games and being in the same city as the developers behind Grand Theft Auto, it was inevitable for me to work in games.

As my name suggests: I'm a mix of Scottish and Chinese. I never felt a sense of belonging to either culture and in a weird way I think that influenced me to pursue a career in directing (visual) identities as I developed a fascination for deconstructing things I love (art, music, film, video games) and figuring out what makes them unique and memorable.

What are your tools of the trade?

My camera and comfortable footwear. I'm often covered head to toe in GORE-TEX for long nights wandering for hours in the heavy rain.

What is your favourite camera to use?

The Rollei 35s that my father gave to me when I got into film photography, it's one of the smallest 35mm cameras and does not require batteries - I carry it with me always.

What has remained a constant source of motivation for you?

I'm grateful towards people who have followed my journey over the years - I probably would have given up without their encouragement and feeling like I have a purpose as an artist. Particularly in the last year, many people discovered my work or picked up my book as they were unable to travel to Tokyo - I feel motivated knowing that the work was able to transport them in a way, even just for one night.

Do you have any particular inspirations in cinema, music and art that inspire you currently?

Currently in cinema, Kiyoshi Kurosawa, Roger Deakins, Safdie Brothers, Cary Fukunaga, Bong Joon-ho; in music: The Weeknd (After Hours), Flying Lotus (Yasuke OST), Danger (Haven OST), Kishi Bashi; and in art: I love Twitter for finding art & illustrators, I often retweet cool art on there.

You're releasing a new book, could you tell us about this project and what we can look forward to seeing?

My first book TO:KY:OO was a love-letter to the metropolis, capturing the beauty of night. In my second book I widened my lens beyond Tokyo. Titled 'AFTER DARK' - a cinematic exploration of cities after midnight, capturing the phenomenon of urban loneliness. Real moments of isolation framed with cinematic intent in some of the biggest cities: London, Hong Kong, Seoul, Chongqing and beyond.

Speaking of books, TO:KY:OO also has special opening and closing words by Hideo Kojima and the late Syd Mead. How did that come about?

I openly cite my inspirations in interviews and to my surprise both of them had seen my work and I connected with them. The same week I took those early photographs in the rain, I stumbled upon Syd Mead's rare Kronolog artbook in the old book district: Jimbōchō. I've always looked back at it as a fateful moment for me. With Kojima, I first met him briefly at E3 in LA and I had to demo Far Cry to him, I still remember the anxiety from it because I grew up playing his games. A couple of years later I connected with him through my photography and was able to take his pictures along with Ryuhei Kitamura, I edited them inspired by his early cyberpunk game SNATCHER. When I had the idea to make my own book, I had the wild idea to ask them to write some words for it and they did.

Why do you think Tokyo fascinates so many people, including yourself?

It's one of the most photogenic cities in the world and as a creative person it's a joy to wander, I cannot recommend it enough, you will leave feeling inspired. To me, it's the many districts which make up the metropolis, all with their own unique flavor evident throughout the architecture and design.

You have an eye for capturing impressive frames. What’s the secret to making your perfect shot?

I seek visual clarity through composition and the harmony between people, places and spaces. With photography it's acknowledging that what is in the frame is just as important as what you choose to leave out.

I’d imagine you have some interesting stories from your photographic adventures. Can you recall any memorable moments?

Over the years I've arranged photographer meet-ups in different cities through my Instagram Stories. I recall turning up in Hong Kong for the first time and that night ten or so photographers showed up and took me around their city: hidden back alleys and rooftop views I would not have found otherwise including a run-in with the police. Any time I shoot with other photographers, I learn a lot quicker. It gives you new perspectives as it's always interesting to know what makes somebody click the shutter.

You have incredible industry legends that follow you. What’s the best advice you’ve received that you’re able to share with us, and has there been anyone you never expected to connect with?

My advice is always to surround yourself with talent - with every project I’ve worked on I try to find people who are experts of their craft so that I can learn from them.

When I was starting out, film director Ryuhei Kitamura followed me, I immediately followed him back and since then we met many times over the years. He has been a huge mentor to me. I look up to him as he's worked on both video games and movies, I'd like to follow the same path.

What’s something you’ve learnt culturally, creatively or about yourself in the process of making photographs?

There’s something powerful in being able to capture a moment and have it remind someone of a memory, or to inspire them to travel there someday - to me that's the beauty of photography.

Text: Darren Luk

Images: Liam Wong

Translated by: Sho Mitsui